重庆一女子为打发时间,从2009年到2025年耗时16年、绣830万针完成22米长《清明上河图》刺绣,她从三十几岁小少妇熬成54岁老阿姨,此作品绣制难度大,其坚持精神令人钦佩,虽引发外界对作品意义与价值的质疑,但该作品蕴含的精神价值无可替代,激励人们追求梦想时坚持到底。

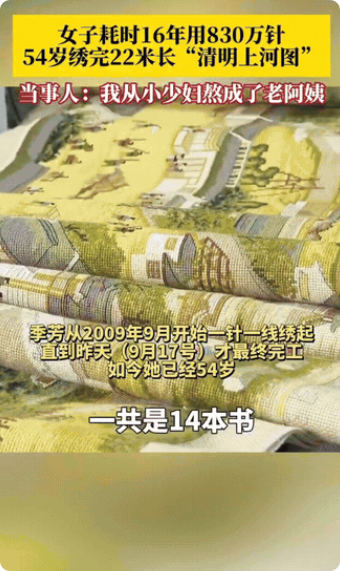

在重庆,一位普通女子用16年时间、830万针,将一幅22米长的《清明上河图》刺绣作品呈现在世人面前。这位从安徽阜阳远道而来的女性,从三十几岁的小少妇熬成了54岁的老阿姨,在时光的长河中,以一针一线的坚持,书写了一段令人惊叹的传奇。她的故事,不仅是一幅刺绣作品的诞生记,更是对毅力与坚持的生动诠释。

一、十六年坚守:从兴趣到执着的蜕变

2009年9月,女子开启了绣制《清明上河图》的征程。当时,她或许只是将此作为一种打发时间的爱好,然而,这一绣,便是16年。2010年搬到重庆生活后,她把空闲时间几乎全部投入到了刺绣中。在这漫长的岁月里,她面对的不仅是针线的繁琐,更是生活的琐碎与时间的考验。

刺绣是一项需要极大耐心和专注力的工作,每一针每一线都需要精准地穿梭。对于脾气急躁的人来说,很难坚持下来。而这位女子,却在这16年里,日复一日地坐在绣架前,专注于手中的针线。她从最初的可能只是抱着试试看的心态,逐渐变成了对刺绣的执着热爱。她用自己的行动证明,只要有足够的毅力,平凡的事情也能变得不平凡。

二、艰难挑战:22米长卷的绣制难度

这幅22米的全景《清明上河图》绣制难度极大。画中光人物就有814人,还有树木、桥、小船等众多元素。要将如此复杂丰富的画面以刺绣的形式呈现出来,需要极高的技艺和耐心。

《清明上河图》一共十四本书,她一本书绣1.5米长,14本才绣成了这22米的巨作。每一米都凝聚着她的心血和汗水,每一针都代表着她对艺术的追求。在绣制过程中,她不知用坏了多少根针,只记得绣了830万针。这庞大的数字背后,是她无数个日夜的辛勤付出。她需要仔细地观察原画的每一个细节,然后用针线将其完美地还原出来。这不仅需要精湛的刺绣技巧,更需要对原画有深刻的理解和感悟。

三、坚持的意义:超越作品本身的价值

女子面对镜头感慨,这一路走来虽然很辛苦但是充实。她想让更多的女性明白一个道理,就是在做某件事的时候一定要有毅力,一定要持之以恒。她的坚持,不仅仅是为了完成一幅刺绣作品,更是为了证明自己的能力,为了实现自己的人生价值。

对于她来说,这16年的坚持是一种人生的历练。在这个过程中,她学会了坚持,学会了面对困难不放弃。她用自己的行动告诉世人,只要有梦想,并为之付出努力,就一定能够实现。她的故事激励着无数人,尤其是女性,要勇敢地追求自己的梦想,不要被困难和挫折打倒。

四、外界质疑:价值与意义的探讨

然而,她的行为也引发了一些网友的质疑。有的网友疑惑,她这么做的意义在哪里,这么长的一幅刺绣价值几何,没地方挂,没地方放。还有的网友说,现在都是机械刺绣,用时快绣的比手工精致,她绣的这幅用了16年,没有什么技术含量,不会有人买,可以当作爱好,卖钱就不现实了。

对于这些质疑,我们应该以更全面的视角来看待。这幅刺绣作品的价值,不仅仅在于它的市场价格,更在于它所蕴含的精神价值。它是女子16年坚持的见证,是她毅力和执着的象征。它代表了一种对传统文化的热爱和传承,是一种独一无二的艺术珍品。

虽然机械刺绣在速度和效率上可能优于手工刺绣,但手工刺绣所蕴含的情感和温度是机械无法替代的。这幅22米长的《清明上河图》刺绣,每一针都倾注了女子的心血,它是一个人用16年时间编织的梦想,是无法用金钱来衡量的。

这位重庆女子用16年时间绣制《清明上河图》的故事,是一个关于坚持、关于梦想、关于毅力的故事。她用自己的行动告诉我们,只要我们有足够的毅力和决心,就没有做不到的事情。她的故事将激励着更多的人,在追求梦想的道路上,勇往直前,坚持不懈。这幅22米长的《清明上河图》刺绣,也将成为她人生中最璀璨的篇章,永远闪耀着坚持的光芒。

发表回复