涉毒艺人苏永康将在温州举办演唱会一事引发关注,网友向温州相关部门举报,浙江省文化广电和旅游厅称其报批资料合规,大麦网下架相关演出,该事件折射出我国对涉毒艺人“零容忍”政策执行中的争议,也促使反思如何构建更完善的艺人管理机制。

近日,”涉毒艺人苏永康将在温州举办演唱会”的消息引发社会广泛关注和争议。这位曾因涉毒被捕入狱的香港知名歌手,近年来频繁在国内多地举办演唱会,而此次温州演出计划更是直接触发了公众的敏感神经。事件背后折射出的,不仅是公众对涉毒艺人复出的道德评判,更是我国对文娱领域违法犯罪行为”零容忍”政策的严格执行与复杂现实之间的碰撞。

一、事件始末:从举报到下架的舆论风波

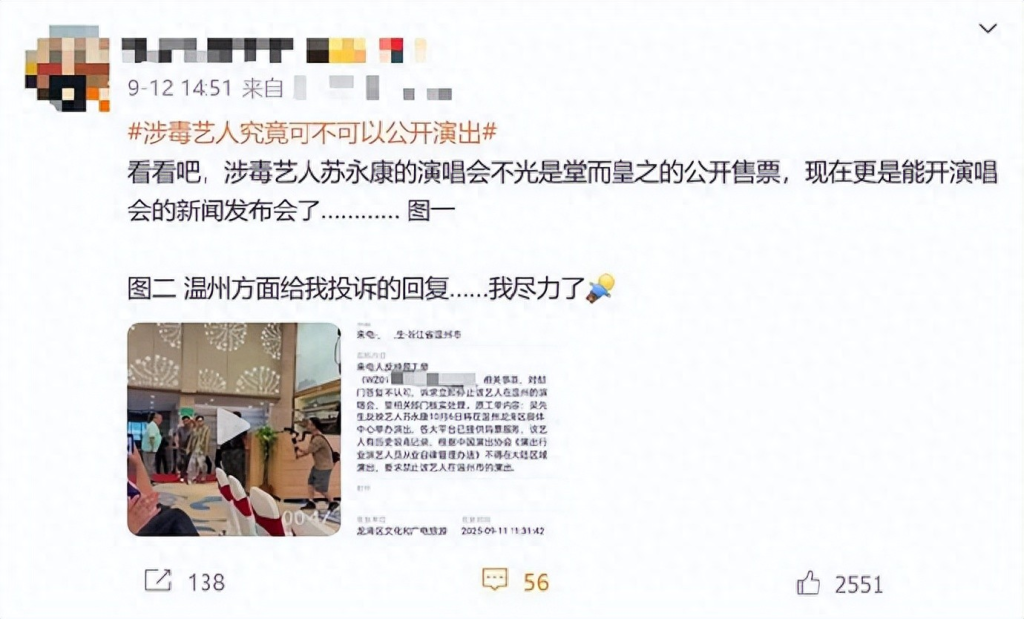

据多家媒体报道,苏永康将于10月初在浙江温州举办演唱会,这一消息因其涉毒历史背景迅速引发网友热议。多位网友向温州当地文化管理部门进行投诉,表达了对涉毒艺人重返舞台的强烈不满。浙江省文化广电和旅游厅相关处室工作人员证实,确实接到了关于苏永康演唱会的反映,但强调其报批资料合规,属于省厅层面正常审批通过的项目。

值得注意的是,大麦网等票务平台已主动下架了相关演出信息,这一市场反应体现了商业机构对公众舆论的敏感性。与此同时,据《每日经济新闻》报道,苏永康今年内已在广东连州、怀集等地成功举办演唱会巡演,此前还曾登陆佛山、东莞、北京等城市舞台。这种”一边被举报、一边正常演出”的现状,凸显了当前涉毒艺人管理中的执行差异与争议空间。

二、涉毒前科:2002年吸毒事件的警示意义

公开资料显示,苏永康作为中国香港知名歌手、演员,曾于2002年在酒吧因藏有、吸食毒品被捕,随后入狱并接受强制勒戒11天后出狱。这一事件在当时香港娱乐圈引起轩然大波,成为公众人物涉毒的典型案例。毒品犯罪不仅危害个人健康,更对社会风气特别是青少年群体产生极其负面的示范效应。

苏永康案例的特殊性在于,其吸毒行为发生在2002年,距今已有二十余年。期间他通过持续演艺活动试图重建公众形象,但涉毒历史始终是其职业生涯中无法抹去的污点。这类”历史问题艺人”的复出争议,往往比现役违法艺人更复杂——既涉及法律惩戒的时效性,又关乎社会道德记忆的持续性。

三、政策红线:我国对劣迹艺人的”零容忍”立场

对待涉毒艺人,我国政府历来秉持”零容忍”的鲜明态度。早在2014年9月,国家新闻出版广播电视总局办公厅就发布《关于加强有关广播电视节目、影视剧和网络视听节目制作传播管理的通知》,明确规定:

- 不得邀请有吸毒、嫖娼等违法犯罪行为者参与制作广播电视节目、影视剧和网络视听内容;

- 暂停播出有上述违法行为者参与制作的相关节目;

- 对已播出的相关内容采取停播、撤档等措施。

这一被称为”劣迹艺人封杀令”的政策,为行业划定了明确的法律与道德底线。2021年9月,中宣部印发《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》,进一步要求:

- 加大对违法失德艺人的惩处力度;

- 禁止劣迹艺人通过转移阵地、更换平台等方式变相复出;

- 建立健全文艺工作者道德评价体系。

这些政策文件构成了当前管理涉毒艺人的核心依据,其核心逻辑在于:娱乐行业的公共属性要求从业者必须承担相应的社会责任,违法犯罪行为特别是毒品相关犯罪,因其对社会的特殊危害性,必须受到行业终身禁入的严厉惩戒。

四、执行争议:合规审批与公众抵制之间的张力

苏永康演唱会事件暴露出政策执行中的现实复杂性。从官方回应看,其演出审批程序符合现行规定——省级文化部门按照正常流程予以批准,说明在行政许可层面并未设置针对涉毒艺人的特殊限制。这种”程序合规但道德争议”的现象,引发了关于政策执行尺度的讨论:

一方面,现有法规并未明确禁止所有有违法犯罪记录的艺人终身不得演出,特别是对于年代较久、已接受法律惩处的”历史问题”。审批部门可能更多基于”法无禁止即可为”的原则,认为只要不违反现行具体条款,申请材料齐全规范的演出就应予以批准。

另一方面,公众舆论特别是网络举报的强烈反弹,反映了社会对”涉毒艺人复出”的集体道德拒斥。大麦网等平台的下架决定,正是市场主体对民意的一种回应——即便法律上可行,商业上也可能因声誉风险而主动规避。

这种”官方合规”与”民间抵制”的并存状态,凸显了我国文娱治理中法律惩戒与道德约束的微妙平衡。当前政策对涉毒艺人的限制更多集中于广播电视、网络视听等主流传播渠道,而对于现场演出等相对小众但影响同样深远的领域,其规范力度和执行标准存在一定弹性空间。

五、行业反思:如何构建更完善的艺人管理机制

苏永康事件引发的争议,为我国文娱行业管理提供了重要反思契机:

- 法律完善的必要性:现有政策对”涉毒艺人”的界定、惩戒期限和复出条件缺乏细化标准,特别是对于历史问题与现行违法的区分处理需要更明确指引。是否应该建立根据犯罪性质、悔改表现等实行分级分类管理的制度?

- 执行一致性的提升:如何避免”地方差异”和”选择性执行”,确保全国范围内对劣迹艺人的管理标准统一?跨部门协同机制(如文化、广电、公安等部门信息共享)如何强化?

- 公众参与的规范化:网友举报在此类事件中发挥了重要作用,但如何将民意转化为制度性监督力量,而非单纯依赖舆论压力?是否可以建立更透明的艺人信用评价体系和公众查询渠道?

- 行业自律的深化:演艺协会等社会组织应如何发挥更大作用,在法律法规框架内制定更严格的行业自律公约?商业平台(如票务网站)在社会责任与商业利益之间的平衡点如何把握?

- 教育预防的前置:在惩治既有违法艺人的同时,如何加强对整个行业的法治教育和道德建设,从源头减少违法犯罪行为的发生?

六、结语:坚守底线与人性关怀的平衡艺术

苏永康演唱会争议的本质,是社会在坚守”毒品零容忍”道德底线与给予违法者改过自新机会之间的艰难平衡。必须明确的是,对涉毒等严重违法犯罪行为的”零容忍”政策,不仅是对社会公序良俗的维护,更是对青少年群体的保护责任。

但与此同时,现代社会治理也强调”比例原则”和”改过机会”,对于确有悔改表现、远离毒品多年的前科人员,如何在确保公共利益不受损害的前提下,给予其适度的社会融入空间,是一个需要审慎权衡的复杂命题。

当前最迫切的,或许不是简单地对所有涉毒艺人”一刀切”永久封杀,而是建立更加科学、透明、人性化的评估机制——根据犯罪性质、社会危害程度、悔改表现、时间跨度等因素综合考量,明确不同情形下的复出条件和限制措施。同时,通过更有力的普法宣传和道德教育,让整个演艺行业乃至全社会都深刻认识到:毒品红线不可触碰,公众人物的社会责任重于泰山。

唯有在坚守底线的同时保持治理智慧,在严格执法的过程中融入人文关怀,才能构建既维护社会正义又体现治理温度的文娱行业新生态。这不仅是回应公众对苏永康等涉毒艺人复出争议的正确方式,更是推动我国文化娱乐产业健康发展的必由之路。

发表回复