西贝因盟友“我们都在,我们还在”口号被网友谐音梗玩梗翻车,暴露出其长期存在的价格虚高、预制菜争议、服务态度差等信任危机,而公关上只喊口号不接痛点的老毛病让问题雪上加霜,对比胖东来、老乡鸡等品牌,西贝需直面争议、调整定价、重塑服务、回归产品初心,以真诚行动重建消费者信任。

一、一场谐音梗引发的“全民玩梗狂欢”

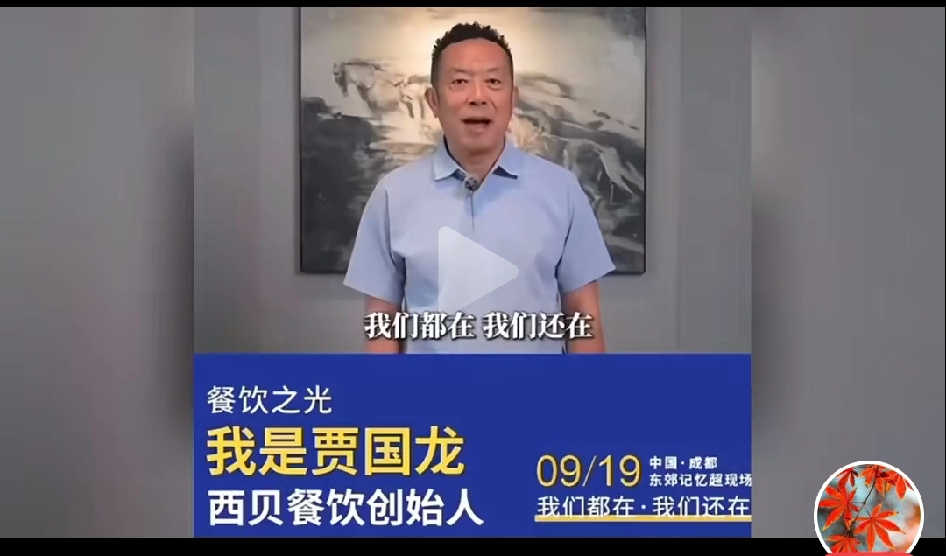

近日,西贝餐饮的盟友在力挺品牌时,喊出了一句看似热血的口号——“我们都在,我们还在,我们都宰,我们还宰”。这本是为西贝“加油打气”的团结宣言,却因与“宰客”的负面联想形成强烈谐音梗,瞬间被网友玩成了一场大型“翻车现场”。网友不仅迅速改编出“我们都在(宰),我们还在(宰)”的段子,更将此前对西贝的种种不满——从“399元六根羊排”的价格争议,到“儿童餐用24个月保质期西兰花”的食材质疑,再到“预制菜当现做”的服务争议——统统打包进这场谐音梗的调侃中。

这场闹剧表面上是网友的“文字游戏”,实则暴露了西贝长期积累的品牌信任危机:当企业的官方口号或盟友的“支持言论”与消费者的真实体验形成荒诞反差时,公众会本能地用幽默消解愤怒,而这种消解背后,是对品牌“说一套做一套”的集体失望。

二、从“家有宝贝”到“贵得冤”:西贝的“信任雷区”是如何埋下的?

曾经的西贝,凭借“家有宝贝,就吃西贝”的温情定位,成功塑造了“家庭友好型餐饮”的品牌形象。创始人贾国龙提出的“闭着眼睛点,道道都好吃”“把食材的原味做到极致”等理念,一度让消费者愿意为“现做现炒”“西北特色”支付溢价。然而近年来,这份信任却被一系列争议逐渐瓦解:

- 价格与分量的“失衡感”:

“399元六根羊排”“一份莜面卖到80元但分量只有拳头大”“儿童餐里的西兰花保质期长达24个月”……社交平台上,关于西贝“价格虚高”“性价比低”的吐槽早已成为固定标签。消费者并非不能接受高端餐饮的定价,但当“高端”对应的是“量少”“食材普通”甚至“保质期可疑”时,“贵得冤”就成了普遍感受。 - 预制菜争议的“透明度缺失”:

在“现炒现做”仍是消费者对正餐核心期待的背景下,西贝多次被曝“菜单上写着‘现做’,实际端上桌的是加热预制菜”。更引发争议的是,其并未像老乡鸡等品牌一样主动标注预制菜信息,反而以“中央厨房标准化是为了保证口味稳定”为由搪塞。当消费者发现“现做的仪式感”只是营销话术时,对品牌的信任便开始崩塌。 - 服务态度的“傲慢感”:

从“爱买不买”的客服回复,到对消费者反馈的敷衍回应(如此前“开放后厨”直播中暴露的操作不规范问题),西贝的服务形象逐渐从“贴心”转向“冷漠”。这种“店大欺客”的观感,进一步加剧了消费者的心理落差。

这些问题的累积,让西贝原本的“温情牌”变成了“套路牌”——消费者记住的不是“宝贝”的关怀,而是“被宰”的痛感。

三、公关翻车的“老毛病”:只喊口号,不接痛点

面对舆论危机,西贝的公关策略一如既往地延续了“口号式回应”——盟友喊出“我们都在,我们还在”,试图传递“品牌坚守”的温度;此前道歉信中也强调“重视消费者意见”,但始终未直面具体问题(如预制菜标识、价格合理性)。这种“重情绪安抚,轻实质解决”的公关逻辑,恰恰是品牌翻车的关键。

消费者需要的从来不是空洞的“我们都在”,而是具体的解决方案:

- 当吐槽“399元六根羊排”时,品牌是否解释过定价逻辑(如食材成本、工艺附加值)?是否愿意调整分量或价格区间?

- 当质疑“预制菜冒充当做”时,品牌能否像老乡鸡一样明确标注“本菜品为中央厨房预制,加热后食用”,并说明选择预制的合理性?

- 当批评“客服态度差”时,品牌是否建立了有效的反馈机制,而非用模板化回复敷衍?

正如网友犀利点评:“你说‘我们都在’,可我点的菜都在预制菜库里躺了半年;你说‘我们还在’,可我的钱包早被‘宰’得不在了。” 没有针对痛点的真诚回应,再煽情的口号都是“隔靴搔痒”。

四、对比案例:真诚才是最好的公关

西贝的困境,恰恰反衬出那些口碑坚挺品牌的共性——用“透明”和“实在”换取消费者的长期信任。

- 胖东来:以“明码标价、分量实在”著称,甚至公开商品成本价(如一款月饼标注原料成本仅几元),用“不赚快钱”的姿态赢得消费者“闭眼买”的信任。

- 老乡鸡:在预制菜争议中主动标注“本店XX%菜品为预制”,并解释“预制是为了保证食品安全与口味稳定”,同时保留部分现做菜品供消费者选择,用透明度化解抵触情绪。

这些品牌的成功证明:餐饮行业的核心竞争力从来不是营销话术,而是“少点套路,多点真诚”的实在——价格与价值匹配、食材与宣传一致、服务与承诺相符,才能让消费者的“胃”和“心”都满意。

五、西贝的“自救指南”:从“危机公关”到“信任重建”

若想真正扭转颓势,西贝需要一场从“口号”到“行动”的彻底变革:

- 直面争议,透明化运营:

- 针对预制菜问题,明确标注每道菜品的制作方式(现炒/预制/半成品加热),并说明选择该方式的理由(如效率、口味稳定性);

- 公开核心菜品(如羊排、莜面)的成本结构与定价逻辑,让消费者理解“贵”是否有据可依;

- 对“24个月保质期西兰花”等争议食材,提供检测报告与采购标准,消除“食材不新鲜”的疑虑。

- 调整定价策略,强化性价比感知:

- 优化分量设计(如推出“小份菜”“家庭套餐”),避免“高价少量”的负面印象;

- 针对儿童餐、刚需单品等高频消费场景,推出“平价引流款”,重建“物有所值”的消费认知。

- 重塑服务文化,从“傲慢”到“共情”:

- 培训客服团队以“解决问题”为导向,而非机械回复;

- 建立消费者反馈快速响应机制(如线上投诉24小时内跟进),让消费者感受到“被重视”。

- 回归品牌初心,用产品说话:

重新聚焦“西北特色”与“现做原味”的核心优势,通过开放后厨直播、邀请消费者参与菜品研发等方式,用实际行动证明“西贝依然值得信赖”。

结语:信任一旦破碎,重建比想象中更难

西贝的此次公关翻车,表面上是谐音梗的偶然事件,实则是长期积累的信任危机的集中爆发。在餐饮行业竞争白热化的今天,消费者用脚投票的逻辑从未改变——谁更真诚,谁就更有可能活下来。

正如网友所说:“你可以贵,但请让我知道为什么贵;你可以用预制菜,但请别骗我是现做的;你可以营销,但请先做好产品。” 西贝若想真正走出困境,需要的不是一句“真诚道歉”,而是一系列“真诚行动”。否则,下一次翻车,可能就不只是“玩梗”那么简单了。

发表回复