这篇极目新闻报道了一起因信息误读引发的餐饮行业风波,28家餐饮品牌视频被网友误认是声援西贝反击罗永浩,实则是9月9日中国餐饮之光大会既定的为行业打气视频,与西贝和罗永浩近期争议无关,该事件反映出信息时代谣言传播快,也凸显餐饮行业在竞争中寻求共生、需建立理性对话与相互理解的必要性。

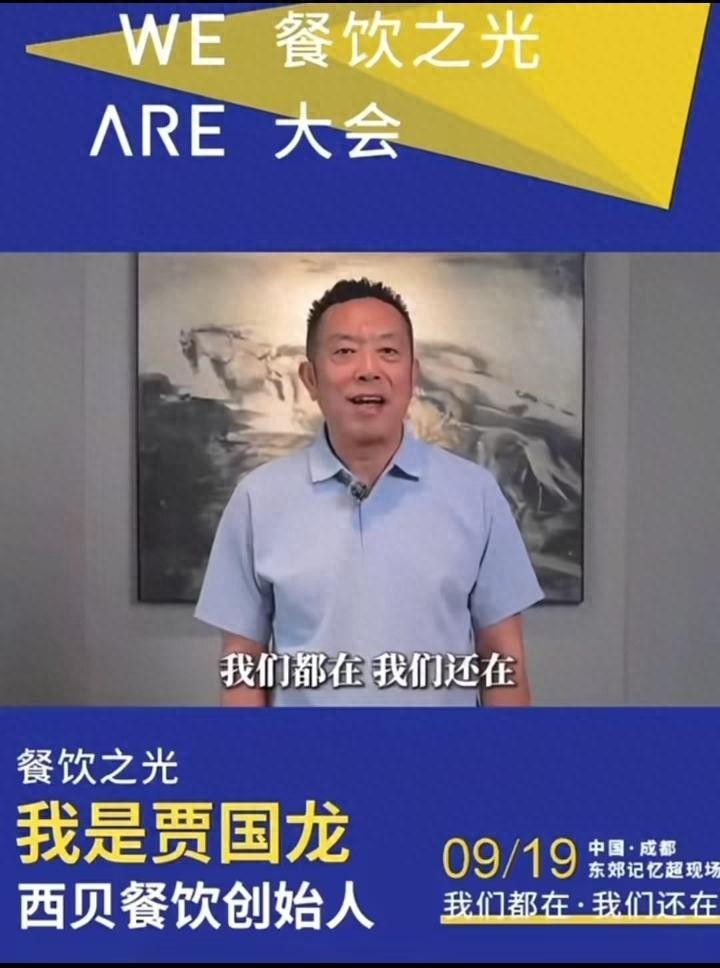

近日,一则”28家餐饮品牌集体声援西贝”的视频在网络上引发热议,继而演变成一场关于行业团结与商业伦理的公共讨论。当西贝创始人贾国龙带领众多餐饮品牌代表说出”我们都在,我们还在”的宣言时,不明就里的网友纷纷将其解读为对罗永浩此前批评西贝的”集体反击”,甚至有人整理出这28个品牌名单,呼吁消费者”注意避坑”。然而,随着罗永浩与中国餐饮之光大会组委会的先后澄清,这场风波才显露出其本相——那不过是行业盛会早已策划的加油鼓劲之举,与近期的商业争议毫无关联。这一戏剧性转折不仅揭示了信息时代谣言传播的惊人速度,更折射出中国餐饮行业在激烈竞争中寻求共生共荣的深层渴望。

误读背后的舆论狂欢:信息碎片化的认知陷阱

在信息爆炸的社交媒体时代,公众往往通过碎片化的信息片段构建对事件的认知。28家餐饮品牌整齐划一的”我们都在”宣言,在缺乏完整背景的情况下,极易被解读为某种行业联盟或立场表达。这种”集体行动”的表象激活了人们关于商业阵营、行业站队的固有想象,特别是在西贝与罗永浩刚刚经历公开争执的敏感时期。网友自发整理”预制菜代表品牌”名单并呼吁避坑的行为,更是将这种情绪化解读推向了高潮。

心理学研究表明,人类大脑天生倾向于寻找模式和关联,这种认知捷径在信息不完整时尤为活跃。当西贝与罗永浩的争议成为舆论焦点时,任何相关的行业动态都容易被自动关联解读。28家品牌的集体视频恰好提供了这样的”素材”,在传播过程中不断被附加新的含义,最终偏离了其原始意图。这种现象在传播学中被称为”框架效应”——同一信息因呈现框架不同而被赋予截然不同的意义。

值得深思的是,这种误读并非完全无意识的。在餐饮行业竞争白热化的当下,消费者对”预制菜””餐饮品牌真实性”等话题高度敏感,任何可能涉及这些争议的信号都可能触发公众的防御性解读。当贾国龙作为行业领军人物出现时,公众自然期待他代表行业发声,而这种期待又反过来塑造了对视频内容的理解方向。

行业盛会的本意:困境中的相互打气与集体韧性

拨开误读的迷雾,我们得以看清这场视频录制的真实背景——它是中国餐饮之光大会的既定环节,旨在通过行业领袖的集体表态提振整个餐饮业的士气。贾国龙8月29日录制的部分,以及大会9月9日发布的”我们都在,我们还在”主题视频,都是早在西贝与罗永浩争议发生前就已策划的内容。这个简单的口号,承载的是餐饮从业者在疫情后时代、消费转型期面对的共同挑战与坚韧不拔。

中国餐饮业近年来面临前所未有的复杂环境:疫情冲击后的消费信心恢复、原材料成本波动、人力成本上升、新兴业态竞争以及消费者对健康与品质要求的不断提高。在这样的背景下,餐饮人需要的不仅是单打独斗的勇气,更是整个行业的相互支持与理解。”我们都在,我们还在”这八个字,朴素却有力地表达了餐饮从业者面对困难时的集体坚守。

大会设置的四大圆桌议题——”新人来了””老板红了””连了锁了””为您服务”,分别关注行业新秀、流量运营、连锁扩张和供应链赋能,涵盖了餐饮业发展的关键维度。这些议题的设计本身就体现了行业组织者希望促进全行业交流共进的良苦用心。在这样的会议上,贾国龙作为东道主之一,邀请同行共同录制加油视频,完全符合行业盛会的常规逻辑。

罗永浩的角色:批评者与行业生态的另类镜像

罗永浩在此次事件中的表现颇具深意。作为科技领域跨界进入消费评论的公众人物,他对西贝”4块钱的土豆擦成丝卖21块钱”的批评,虽然尖锐但直指餐饮业中普遍存在的定价透明度问题。这种来自行业外部的批评声音,虽然有时显得不够”专业”,却往往能引发公众共鸣,推动行业反思。

值得注意的是,罗永浩在争议发生后迅速表示”放弃追究西贝”,并在澄清视频中呼吁不要冤枉大会主办方。这种态度体现了成熟商业批评者应有的边界意识——批评针对的是具体商业行为,而非对整个行业或企业的否定。罗永浩的及时澄清避免了争议的进一步发酵,也维护了行业对话的基本理性。

更深层次看,罗永浩与西贝的短暂交锋,实际上反映了餐饮行业与传统商业批评之间的互动模式。在社交媒体时代,这种互动变得更加直接和即时,但也更容易被断章取义。餐饮企业需要学会在保持商业敏感性的同时,以更开放的心态接受来自各方的建设性批评;而批评者也需要更深入地了解行业复杂性,避免简单化的价值判断。

共生共荣:中国餐饮业的未来之路

这场由误会引发的风波,意外地揭示了中国餐饮行业一个核心命题:在激烈竞争中如何保持必要的行业团结与相互尊重。28家品牌无论是否真的参与了所谓的”声援”,它们作为行业组成部分的事实本身就意味着相互依存的关系。一个品牌的危机可能迅速传导至整个行业声誉,而行业的整体繁荣则为每个参与者提供更好的生存土壤。

餐饮行业的特殊性在于其高度分散性与本地化特征。即使连锁品牌不断扩张,消费者对”附近的味道””街角的餐馆”的情感依赖依然强烈。这种特性要求餐饮从业者既要追求商业成功,又要维护行业整体形象。西贝作为头部品牌,其一举一动具有行业示范效应;而28家参与视频录制的品牌,无论规模大小,都是行业生态不可或缺的一环。

构建健康的餐饮行业生态,需要建立更多理性的对话渠道。行业协会、媒体平台、消费者组织都可以发挥更大作用,在商业竞争与行业团结之间找到平衡点。企业之间的竞争应当基于产品与服务质量的提升,而非通过贬低同行来获取优势。消费者也需要培养更理性的消费认知,理解餐饮业的复杂性与多样性。

结语:超越误会的行业启示

这场虚惊一场的”声援门”事件,最终以各方澄清事实、消除误会而告终,但它留给中国餐饮业的思考远比事件本身更为深远。在信息传播高度发达的时代,行业参与者需要更加谨慎地管理公共形象,同时培养对复杂信息的辨别能力;公众则需要理解商业世界的多元性与复杂性,避免非黑即白的简单判断。

餐饮业作为最贴近民生的行业之一,其健康发展不仅关乎经济增长,更承载着文化传承与社会交往的重要功能。28家品牌无论出于何种原因说出”我们都在,我们还在”,这句话本身已经超越了具体语境,成为行业精神的生动写照。在充满不确定性的市场环境中,中国餐饮业需要的正是这种相互支持、共同前行的韧性。

当误会被澄清,当真相浮出水面,我们或许能够以更平和的心态看待行业竞争与合作。无论是西贝这样的头部品牌,还是28家参与视频的行业伙伴,抑或是像罗永浩这样的外部观察者,都是中国餐饮生态的重要组成部分。唯有相互理解、理性对话,才能共同应对挑战,把握机遇,让这个最富人情味的行业继续温暖每一个人的生活。

发表回复