河南某村王叔王婶与李姨家晚年境遇天差地别,反映出“养儿防老”观念在现实中崩塌,揭示出育儿方式与养老回报的因果关联,警示人们应摒弃重男轻女观念,重塑养老观念与家庭关系,让老人安享晚年。

一、现实反差:河南两户人家的晚年鸿沟

2025年9月20日,河南某村呈现出一幅令人心酸的对比画面。天还未亮透,王叔王婶这对六十多岁的老人,就已套上旧工装匆匆赶往工地。他们腰弯得像张老弓,只为多挣些钱贴补儿子。原来,儿子在县城买了房,每月六千的月供让家庭经济压力骤增,儿媳妇更是话里话外暗示“爹妈不帮谁帮”。而隔壁李姨家却是一番温馨景象,饭香四溢,女儿正搀着老两口量血压,桌上还摊着海南旅游攻略。仅仅一墙之隔,两家老人的晚年境遇却天差地别,这种鲜明的对比让人不禁感叹。

二、社会万象:不同家庭的养老百态

在广场上,每天都在上演着活生生的对比戏。穿貂的张姨把助听器音量调到最大,迫不及待地让所有人都知道女儿有多孝顺;而蹲在石墩子上的赵大爷只能摸着耳朵嘿嘿笑,因为儿子觉得助听器太贵,不如买袋化肥实惠。去年,表姐夫把岳父接到城里,理由朴实而温暖:“老头子当年带大我媳妇,现在该我们撑腰了。”然而,二叔家却截然不同,大儿子结婚掏空了家底,二儿子买房要凑首付,老两口连感冒都硬扛着,生怕去医院花钱。同学聚会上,生儿子的都在吐槽婆媳矛盾,而生女儿的却在晒旅游照片。小王妹妹把父母的行程表安排得比工作计划还细致,连哪天该吃降压药都标红;老刘家儿媳妇却直接把婆婆送进养老院,理由是“要带孙子”。

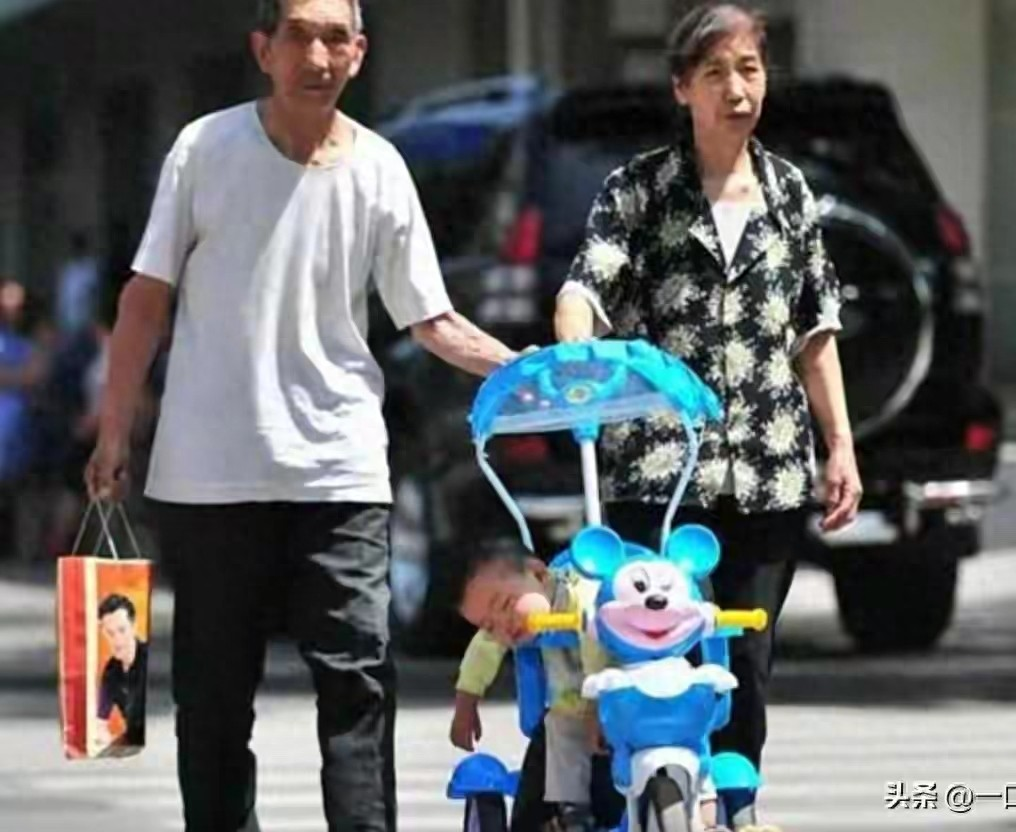

幼儿园放学时也充满了戏剧性。接男孩的父母总是念叨着“将来要养家”,仿佛男孩从一开始就被赋予了沉重的责任;而接女孩的家长则笑眯眯地问“今天开不开心”,关注的是女孩当下的快乐。二十年后,这种差异更加明显,前者伸手要钱理直气壮,后者却主动寄钱从不声张。去年村里修路,捐款最多的竟是嫁出去的姑娘们,她们心里都记着当年爹娘省吃俭用供她们读书的苦。

三、观念反思:养老与育儿的因果关联

养老这件事就像一面镜子,清晰地映照出年轻时对孩子的教育方式和态度,以及老来所受到的对待。那些抱怨儿子不孝的人,不妨回想一下,当年是否总说“男孩不用太细心”,从而在不经意间影响了儿子对养老责任的认识。而女儿愿意回头照顾父母,多半是因为父母从没说过“女儿是外人”,给予了她们同等的关爱和尊重。

在传统观念中,“养儿防老”深入人心,人们普遍认为儿子是养老的依靠。然而,现实却给了这种观念沉重的一击。王叔王婶辛苦一生,为儿子付出一切,却在晚年面临经济压力和儿子的冷漠;而李姨家的女儿,却能在父母年老时给予温暖的陪伴和关怀。这说明,养老的质量并非取决于孩子的性别,而是取决于父母在孩子成长过程中的教育方式和家庭氛围。

父母在教育孩子时,应该摒弃重男轻女的观念,给予每个孩子同等的爱和关注。无论是儿子还是女儿,都应该让他们明白养老是每个人的责任和义务,而不是某一性别的专属。同时,父母也要注重培养孩子的感恩之心和责任感,让他们懂得珍惜父母的付出,愿意在父母年老时给予回报。

四、社会启示:重塑养老观念与家庭关系

河南两户人家的晚年境遇,为我们敲响了警钟。在当今社会,随着时代的发展和观念的转变,“养儿防老”的传统观念已经不再适用。我们应该树立新的养老观念,认识到养老是全社会共同的责任,而不仅仅是子女的义务。

政府和社会应该加大对养老事业的投入,完善养老保障体系,为老年人提供更加优质、便捷的养老服务。同时,也要加强对家庭养老的支持和引导,鼓励子女履行养老义务,营造良好的家庭养老氛围。

对于每个家庭来说,要注重家庭关系的培养和维护,建立平等、和谐、互爱的家庭氛围。父母要关爱每一个孩子,培养他们的责任感和感恩之心;子女要尊重和关爱父母,主动承担起养老的责任。只有这样,才能让老年人安享晚年,让家庭更加幸福美满。

“养儿防老”不应成为一句空话,更不应成为父母晚年的负担。我们应该从自身做起,从家庭做起,重塑养老观念,改善家庭关系,让每一个老年人都能在温暖和关爱中度过晚年。

发表回复